Bewegungsbezogene Versorgungsbereiche im Gesundheitswesen

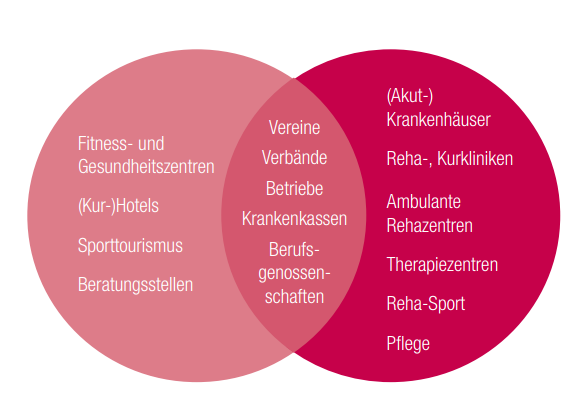

Absolvent*innen einer akademischen oder nichtakademischen Ausbildung in einem Bewegungsfach kennen häufig nicht die bewegungsbezogenen Tätigkeitfelder im deutschen Gesundheitswesen. Daher fällt ihnen eine Einordnung der zu wählenden oder bereits absolvierten Ausbildungsabschlüsse am Arbeitsmarkt schwer. Damit verbunden ist die Frage, welche Ausbildungen in Verbindung mit weiteren (oder in der Ausbildung bereits befindlichen) Fort- und Weiterbildungen für die Tätigkeit in einer versorgungsbezogenen Einrichtung des Gesundheitswesens (noch) erforderlich sind. Das kann sich auf einen Wunsch beziehen, in einer bestimmten Einrichtung arbeiten zu wollen (etwa ambulantes Rehabilitationszentrum, stationäre Rehabilitationsklinik, Gesundheitszentrum oder Verein). Es kann aber auch (etwa bei längerer Berufstätigkeit) mit der Vorstellung einer höheren tariflichen Eingruppierung verbunden sein.

Darüber hinaus kennen manchmal Einrichtungsbetreiber nicht das Spektrum der gesamten bewegungsbezogenen Gesundheitsversorgung, um deren Einrichtung durch weitere Versorgungsangebote auslasten zu können (z. B. Präventionskurse für ambulante med. Rehazentren, Durchführung des Rehabilitationssports in einer stationären Rehaklinik, Durchführung ergänzender Leistungen in Vereinen oder Gesundheitszentren).

Drittens fragen auch häufig Leistungsbringer und/oder Leistungsträger die Geschäftsstelle des DVGS an, um die „Anbieterqualifikationen“ von Stellenbewerbern einordnen zu können. So fragen z.B. länderspezifische Rentenversicherungsträger oder Vertreter der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung im DVGS an, ob ein/e Bewerber im Aus-, Fort- und Weiterbildungsstatus eine entsprechende bewegungsbezogene rehabilitative Eignung nachweist und angestellt werden kann.

Aus diesem Grund bieten wir an dieser Stelle eine Übersicht der derzeitigen leistungsträgerspezifischen Vereinbarungen und Abrechnungsfähigkeiten zur Sport-/Bewegungstherapie DVGS.

Tab. 1 Versorgungsbereiche Sport-/Bewegungstherapie (Excel).

Tab. 1 Versorgungsbereiche Sport-/Bewegungstherapie. Versorgungsbereich Vereinbarung Anbieterqualifikation DVGS Akutversorgung DRG (Diagnosis Related Groups)/OPS Kap. 9) ->bspw. Vereinbarungen des Medizinischen Dienstes Hessen zu Morbus Parkinson Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS Stationäre Rehabilitation Berufsgenossenschaftliche Stationäre Weiterbehandlung (BGSW) der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 01.07.2016 Wissenschaftliche akademische Ausbildung mind. 4-jährig (Diplom, Magister, Lehramt, Master) sowie medizinisch-rehabilitative Ausrichtung der Ausbildung oder therapeutische Zusatzqualifikation der Stufen II, III, IV des DVGS (Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS) Klassifikation Therapeutischer Leistungen (KTL) in der medizinischen Rehabilitation der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV Bund) 2015 Wissenschaftliche akademische sowie nichtakademische Ausbildung mind. 3-jährig (Bachelor, Gymnastiklehrer) mit therapeutischer Zusatzqualifikation des Berufsfachverbandes (DVGS) Kapitel A Sport- und Bewegungstherapie Gemeinsame Rahmenempfehlung für ambulante und stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen auf Grundlage des § 111a SGB V 12.05.1999 in Verbindung mit § 111c SGB V Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen 27.03.2020 Kapitel Physio-, Bewegungs- und Sporttherapie Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS Ambulante medizinische Rehabilitation Indikationsspezifische BAR-Rahmenempfehlungen zur ambulanten medizinischen Rehabilitation 01.03.2016 (Diese liegen vor für die onkologische, muskuloskelettale, neurologische, dermatologische und kardiologische Rehabilitation sowie die Rehabilitation psychisch Kranker und Behinderter) Diplomsportlehrer/Diplomsportwissenschaftler, Bachelor of Science und Master of Science mit indikationsspezifischer bewegungstherapeutischer Ausrichtung Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS Erweiterte Ambulante Physiotherapie (EAP) 01.07.2014 Wissenschaftliche Ausbildung zum Sportlehrer mit Abschluss Diplom, Master oder Magister sowie medizinisch-rehabilitative Ausrichtung der Ausbildung oder Abschluss des DVGS-Lehrgangs „EAP Orthopädie/Sporttherapie“ (Nachweis der Absolvierung der Stufen II, III und IV) Kapitel Sportlehrer Abgeschlossene Weiterbildung in der Medizinischen Trainingstherapie mit mind. 100 Stunden (soweit nicht bereits im Rahmen des DVGS-Lehrgangs vermittelt) Gemeinsame Rahmenempfehlung für ambulante und stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen auf Grundlage des § 111a SGB V 12.05.1999 in Verbindung mit § 111c SGB V Versorgungsverträge mit Rehabilitationseinrichtungen 27.03.2020 Kapitel Physio-, Bewegungs- und Sporttherapie Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS Nachsorgeleistungen BAR-Rahmenvereinbarung zur Durchführung des Rehabilitationssportes und des Funktionstrainings gemäß § 64 SGB IX 01.01.2022 Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS sowie Fortbildungslizenzen Sport-/Bewegungstherapie DVGS Rahmenkonzept zur Nachsorge für medizinische Rehabilitation nach § 15 SGB VI in der Fassung vom 01.07.2019 Kapitel IRENA, T-RENA Indikationsspezifisches Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS mit Qualifikationsnachweis zur Medizinischen Trainingstherapie Integrierte Versorgung gemäß §140b SGB V Onkologische Trainingstherapie (OTT) Weiterbildungszertifikat Sport-/Bewegungstherapie DVGS in der Onkologie und Physiotherapie mit therapeutischer Zusatzqualifikation OTT Ergänzende Leistungen Rahmenempfehlung der Ersatzkassen und ihrer Verbände zur Förderung ergänzender Leistungen zur Rehabilitation nach § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V – Rahmenempfehlung Patientenschulung 25.11.2004 Indikationsspezifische Fortbildungslizenzen DVGS Prävention Gemäß dem aktuellen Leitfaden Prävention § 20 SGB V (§ 20b SGB V) Nachweis der im aktuellen Leitfaden Prävention aufgeführten Mindeststandards der Ausbildungen für das Präventionsprinzip 1 und 2 Indikationsspezifische Fortbildungslizenzen DVGS mit Einweisung in die von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifizierten/ZPP-zertifizierten Verbandskonzepte DVGS DRV nach §14, SGB VI Pflege Leitfaden Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen nach § 5 SGB XI in der Fassung vom 27.09.2021 Staatl. anerkannter bewegungsbezogener Beruf- od. Studienabschluss mit Nachweis der leitfadengemäßen Mindeststandards und Einweisung in das durchzuführende Programm (ZPP-zertifizierte Verbandskonzepte DVGS) Kapitel 5.4.1 Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten